在当今数字化浪潮席卷全球的背景下,电子商务已成为现代消费生活的重要组成部分。然而,许多消费者在面对琳琅满目的电商平台时,内心仍潜藏着不敢在平台下单的顾虑,这种心理障碍阻碍了消费潜力的充分释放。深入剖析这些顾虑的本质及其解决之道,对促进电商生态健康发展具有重要意义。

不敢在平台下单的顾虑主要源于四大核心担忧:支付安全、商品质量、售后服务和隐私保护。支付安全问题是首要顾虑,消费者普遍担心银行卡信息泄露或遭遇钓鱼网站欺诈。这种担忧并非空穴来风,随着网络安全威胁日益复杂化,数据泄露事件频发,进一步强化了消费者的防御心理。其次是商品质量疑虑,线上购物无法像实体店那样直接触摸、试用商品,消费者担心收到的实物与描述不符,尤其是高价商品或专业设备,这种不确定性大大增加了决策难度。

售后服务体系的完善度是第三大顾虑点。当商品出现问题时,消费者往往担忧平台推诿扯皮、维权过程繁琐。特别是在跨平台交易中,地域差异和沟通障碍可能使问题解决更加复杂。最后,隐私保护问题也日益凸显,消费者对平台过度收集个人信息、数据滥用等行为保持高度警惕,担心个人隐私被不当利用或泄露。

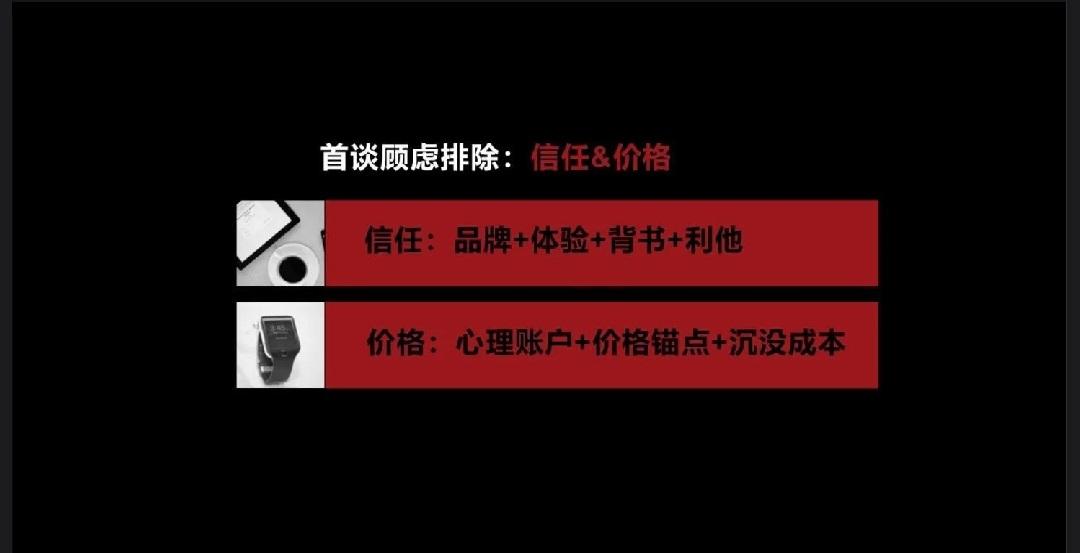

这些顾虑的产生有着深层次的心理机制。信息不对称是导致网购恐惧的核心因素,消费者在虚拟环境中难以全面评估商品和卖家的可靠性,这种不确定性激活了风险规避心理。同时,过往的负面经历会在消费者心中形成持久印记,一次糟糕的网购体验可能长期影响其对电商平台的信任度。此外,不同消费群体的风险承受能力也存在差异,老年人、网购新手等群体往往更容易产生平台下单顾虑。

从消费者视角看,这些顾虑直接抑制了消费意愿,导致"购物车放弃率"居高不下。据行业观察,约有70%的消费者会将商品加入购物车却最终放弃支付,其中信任问题是主要原因之一。对电商平台而言,消费者的犹豫不决不仅意味着直接的销售损失,更反映了平台信任机制的缺失,长期将影响用户粘性和品牌忠诚度。从宏观角度看,广泛的平台下单顾虑阻碍了数字经济潜力的充分释放,不利于消费升级和产业转型。

解决不敢在平台下单的顾虑需要多方协同努力。电商平台应主动构建透明可信的交易环境,通过完善的技术手段保障支付安全,如引入多重身份验证、加密传输和实时风险监控系统。同时,平台应建立客观公正的评价机制,杜绝刷单炒信行为,让消费者能够获取真实有效的商品信息。在售后服务方面,平台应设立便捷的纠纷解决渠道,简化退换货流程,明确责任划分,增强消费者的维权信心。

对消费者而言,培养理性消费观念至关重要。首先,应学会辨别平台可靠性,优先选择知名度高、用户评价好的电商平台;其次,仔细查看商品详情和用户评价,特别关注中差评内容;再次,了解平台保障政策和维权途径,保留交易证据;最后,从小额订单开始尝试,逐步建立对电商平台的信任感。此外,消费者也应主动学习网络安全知识,提高个人信息保护意识,避免在不安全环境下进行交易。

行业层面,信任机制的创新是解决平台下单顾虑的关键。区块链技术的应用为商品溯源和交易透明提供了新可能,通过不可篡改的数据记录增强消费者信心。人工智能驱动的个性化推荐系统也有助于精准匹配消费者需求,减少因信息不对称导致的决策困难。同时,行业自律组织的建立和第三方认证机构的参与,有助于规范电商平台行为,提升整体服务质量。

展望未来,随着技术的不断进步和消费观念的成熟,克服平台下单顾虑将呈现智能化、个性化和场景化趋势。虚拟现实技术可能改变传统网购体验,让消费者在购买前获得更直观的商品感受。大数据分析将帮助平台更精准地识别消费者顾虑点,提供针对性解决方案。同时,消费者教育也将成为行业重点,通过普及电商知识和维权意识,提升全社会的数字消费素养。

最终,解决不敢在平台下单的顾虑不仅是技术问题,更是信任重建的过程。这需要电商平台以诚信为本,以用户为中心,不断完善服务体验;需要消费者保持理性判断,逐步建立对数字经济的信心;更需要社会各界共同营造安全、透明、有序的消费环境。只有多方携手,才能真正释放电商消费潜力,推动数字经济持续健康发展,让每一位消费者都能安心享受平台下单带来的便利与乐趣。