无货源跨平台下单模式作为一种新兴的电商运营方式,近年来在各大电商平台迅速兴起。这种模式允许商家无需实际持有库存,而是在接到客户订单后,从其他平台或供应商处下单并直接发货给消费者。表面上看,这种模式降低了创业门槛,提高了资金周转效率,然而在其便捷操作的背后,却隐藏着诸多不可忽视的后果,值得我们深入探讨。

物流与时效问题是无货源跨平台下单模式最直接的挑战。由于商家需要先在A平台接收订单,再到B平台下单,然后由C平台发货,整个流程涉及多个环节和平台,任何一个环节出现延迟都会影响整体时效。消费者下单后期待的是快速收货,但跨平台操作往往导致发货时间延长,物流信息更新不及时,甚至出现包裹丢失而责任难以界定的尴尬局面。这种物流体验的下降直接影响客户满意度和复购率,对商家长期经营造成负面影响。

售后服务是另一个痛点。当客户对商品不满意需要退换货时,无货源模式的处理流程变得异常复杂。传统模式下,商家可以直接处理退换货;而在无货源模式下,商家需要与上游供应商协调,而供应商往往不愿承担退换货成本,导致客户权益无法得到及时保障。这种服务断层不仅损害消费者体验,还可能引发投诉和纠纷,最终影响店铺信誉评分。

用户体验隐患同样不容忽视。由于商家没有实际接触商品,很难保证所上架商品的质量与描述完全一致。当客户收到的商品出现色差、瑕疵或功能问题时,商家往往以"平台问题"或"供应商问题"为由推卸责任,这种体验落差极易导致客户流失。更严重的是,某些不良商家可能利用这一模式销售假冒伪劣商品,进一步损害消费者权益和整个电商生态的健康发展。

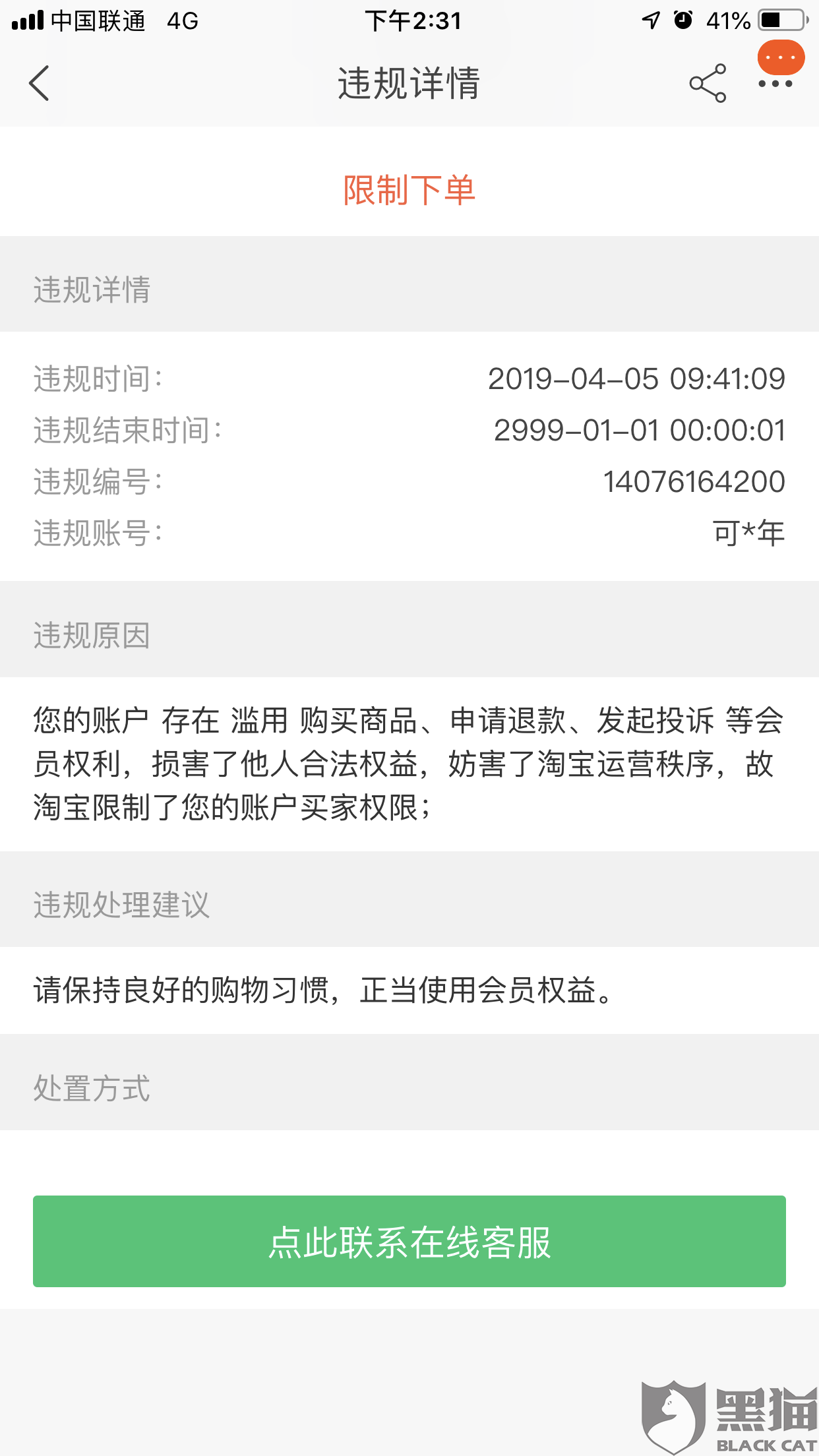

从平台规则角度看,无货源跨平台下单模式游走在灰色地带。许多电商平台明确禁止"一件代发"或"无货源"行为,认为这扰乱了平台生态和公平竞争环境。一旦被平台检测到,商家可能面临商品下架、店铺降权甚至封号的处罚。即使侥幸未被发现,这种模式也难以建立差异化竞争优势,因为任何竞争对手都可以轻易复制同样的操作,最终陷入价格战和同质化竞争的泥潭。

供应链的脆弱性也是这一模式的重要隐患。无货源模式高度依赖上游供应商的稳定性和可靠性。当供应商出现断货、涨价或服务质量下降时,商家往往缺乏议价能力和备选方案,只能被动接受。特别是在促销旺季,供应商可能优先服务自有客户或大客户,导致无货源商家的订单大量延迟或取消,严重影响销售业绩和客户体验。

法律合规风险同样需要警惕。无货源模式下,商家对商品知识产权、质量标准、安全认证等关键信息的把控能力有限,容易陷入侵权纠纷或销售不合格产品的法律风险。此外,由于交易链条延长,税务处理、发票开具等问题也变得更加复杂,一旦处理不当,可能面临税务合规风险。随着监管政策的不断完善,这种模式的合规成本将逐渐上升。

面对这些不可忽视的后果,商家需要理性评估无货源跨平台下单模式的适用性和可持续性。短期来看,这种模式确实能够降低创业门槛,帮助新手快速进入电商领域;但长期发展,仍需逐步建立自有供应链和库存管理体系,提升服务质量和用户体验。平台方也应完善规则体系,既鼓励创新,又维护公平竞争,促进电商生态的健康发展。消费者在购物时也应提高警惕,选择信誉良好的商家,并了解相关售后服务政策,以维护自身权益。