近年来,"旅店下单后竟退出平台"的现象频频引发消费者投诉,这一看似细小的问题实则折射出在线旅游预订市场的深层结构性矛盾。消费者在完成预订流程并支付费用后,突然发现自己预订的旅店已从平台撤离,预订状态悬而未决,权益保障陷入困境。这种"平台商家突然蒸发"的现象已成为在线旅游消费中的新痛点,亟需行业监管、平台责任与消费者权益保护机制的多方协同应对。

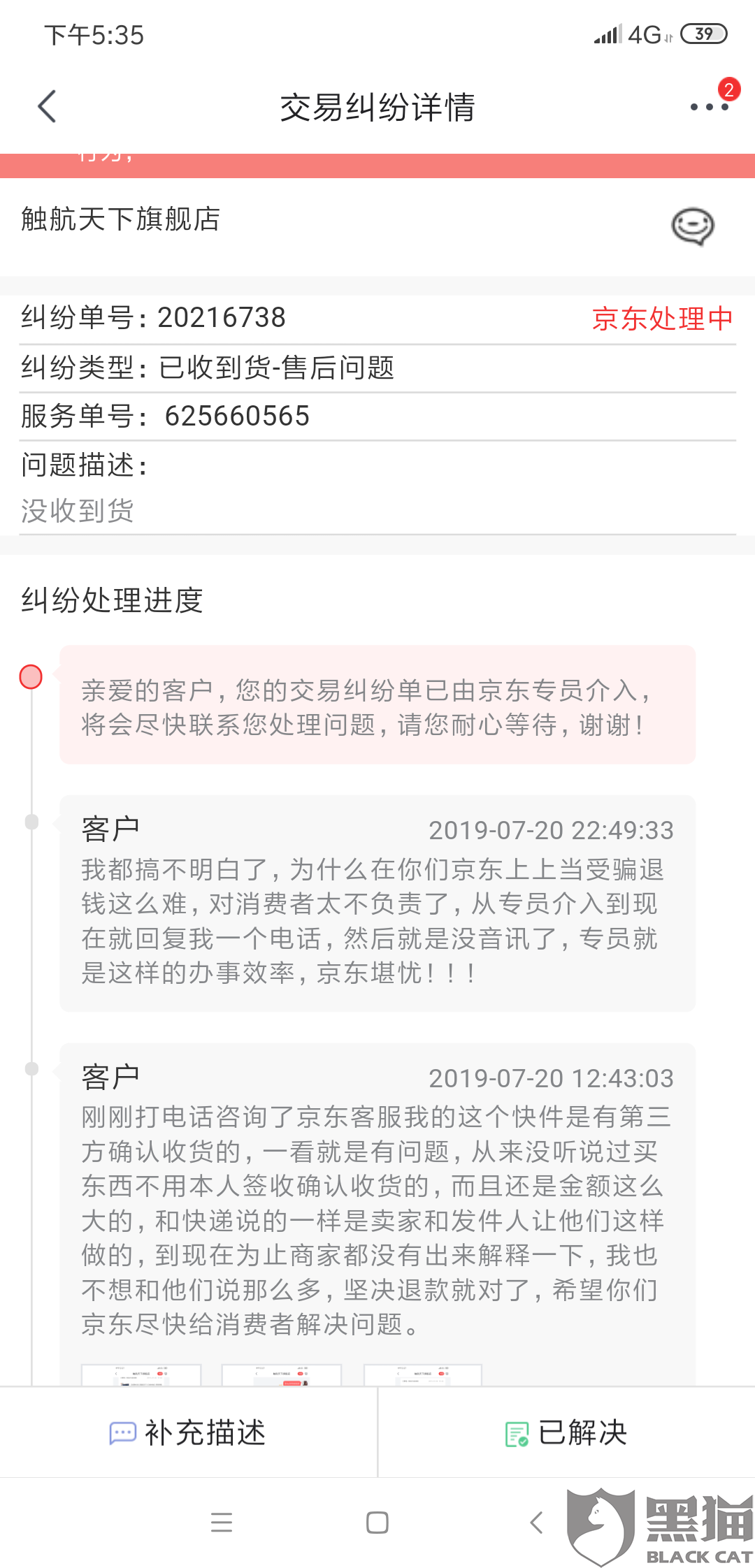

旅店下单后退出平台的现象并非个案,而是随着在线旅游市场快速发展而逐渐暴露的系统性问题。据行业观察,此类事件多发生在中小型旅店或单体酒店身上,当这些商家因经营压力、平台政策变动或自身战略调整决定退出平台时,往往未妥善处理已生效的订单。消费者面临的困境是:平台与商家互相推卸责任,消费者预订的房间可能被二次销售,或被迫接受不满意的替代方案,甚至面临退款无门的窘境。

探究旅店下单后退出平台的根源,可以发现多重因素交织。一方面,部分在线旅游平台对商家的准入和退出机制不够严谨,缺乏有效的风险预警和订单交接保障机制;另一方面,旅店与平台之间的合作协议往往模糊了订单存续期间的责任归属,当商家决定退出时,已生效订单的法律地位不明确;此外,市场竞争激烈导致平台与商家关系紧张,部分旅店因不满平台佣金政策而选择"突然撤离",将遗留问题甩给平台和消费者。

消费者权益受损的具体表现尤为令人担忧。首先,消费者预订的房间可能被旅店二次销售给他人,导致消费者到达后无房可住;其次,即使旅店愿意接待,也可能因已退出平台而无法提供平台承诺的服务标准或优惠;再次,退款过程往往漫长而艰难,消费者需在平台与商家之间反复沟通;最后,消费者的个人信息安全也面临潜在风险,特别是当旅店突然退出平台后,消费者数据可能被不当使用或泄露。

审视现有法律法规及平台机制,对消费者权益的保护仍显不足。虽然《消费者权益保护法》、《电子商务法》等法律法规对在线交易有所规范,但对于"商家退出平台后订单如何处理"这一特定场景缺乏明确规定。多数在线旅游平台的用户协议中,对商家退出后的订单处理责任界定模糊,消费者往往处于弱势地位。部分平台虽提供"预订保障"服务,但实际执行中常因条件苛刻而难以落实,消费者维权成本高、难度大。

国内外市场已有一些值得借鉴的经验。国际知名在线旅游平台通常要求商家在决定退出平台前,必须完成已生效订单的交接或退款,并将此作为退出平台的必要条件。部分平台还设立了专门的"订单保障基金",当商家无法履行订单时,由平台先行赔付消费者损失,再向商家追偿。国内一些领先的在线旅游平台也开始探索建立"商家退出过渡期"机制,给予商家一定时间处理已生效订单,同时为消费者提供替代方案或全额退款保障。

针对"旅店下单后竟退出平台"的问题,需要构建多方协同的解决方案。平台应承担起主体责任,完善商家准入与退出机制,明确订单存续期间的责任归属,建立订单保障基金,并简化消费者退款流程。监管部门应出台针对性规定,明确平台与商家在订单存续期间的权利义务,加大对侵害消费者权益行为的处罚力度。消费者自身也应提高风险意识,选择信誉良好的平台和商家,保留预订凭证,并在遇到问题时及时投诉维权。

随着在线旅游市场的持续发展,"旅店下单后竟退出平台"的问题若不能得到有效解决,将严重损害消费者信心,阻碍行业健康发展。构建更加透明、公平、有序的在线旅游消费环境,需要平台、商家、监管部门和消费者共同努力。唯有如此,才能真正实现"消费者权益如何保障"这一核心命题的破解,让在线旅游消费更加安心、便捷、可靠。