在电子商务蓬勃发展的今天,消费者面临越来越多的购物选择,其中第三方下单平台已成为连接商家与消费者的重要桥梁。然而,这些平台形式多样、性质各异,如何准确区分第三方下单的平台,已成为保障消费者权益、提升购物体验的关键问题。区分第三方下单平台的能力不仅是消费者的必备技能,也是电商平台健康发展的基础。

第三方下单平台,简单来说,是指介于商品或服务提供者与最终消费者之间的中间交易平台,它们不直接生产商品,而是为交易提供场所、技术支持和相关服务。这类平台包括综合电商平台如淘宝、京东,垂直领域平台如美团、滴滴,以及新兴的社交电商、内容电商等。它们的共同特点是提供一个统一的入口,让消费者能够便捷地浏览、比较和购买来自不同商家的商品或服务。

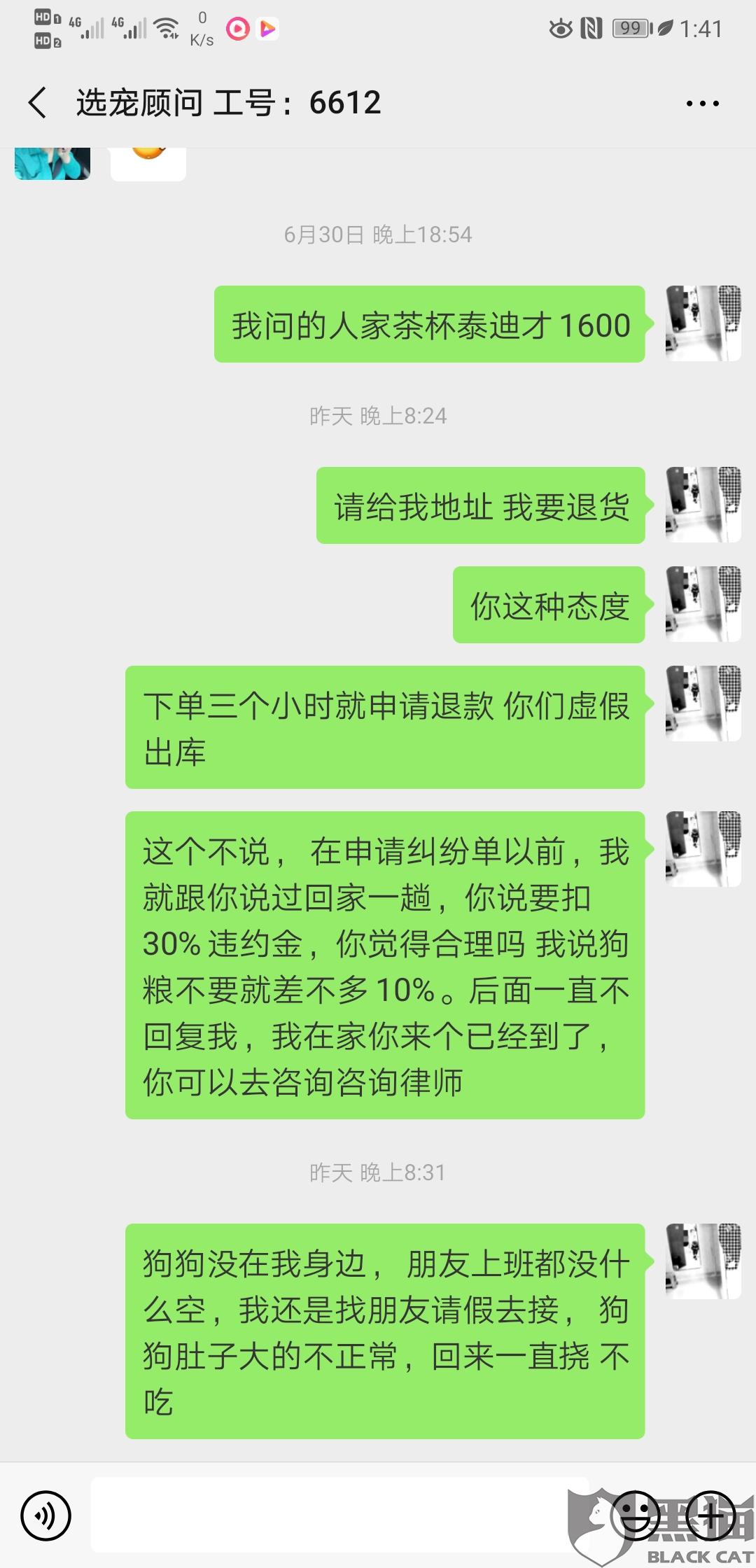

区分第三方下单平台的首要意义在于保障消费者权益。不同类型的平台承担的责任和义务各不相同,直接关系到消费者的售后保障、维权途径等。例如,自营平台通常对商品质量有更严格的把控,而第三方平台则可能存在商家资质参差不齐的问题。准确识别平台性质,有助于消费者在遇到问题时找到正确的维权对象和途径。

其次,区分不同类型的第三方下单平台有助于消费者做出更明智的购物决策。各类平台在商品质量、价格水平、服务标准等方面存在差异,了解平台特点可以帮助消费者根据自身需求选择最适合的购物渠道。例如,综合电商平台商品种类丰富,垂直领域平台专业性强,社交电商平台则更注重用户体验和互动性。

那么,如何有效区分第三方下单平台呢?首先,查看平台的资质与认证是最直接的方法。正规平台会在显著位置展示其营业执照、互联网信息服务许可证等相关资质,以及与支付机构合作的标志。消费者可以通过这些信息初步判断平台的合法性和可靠性。同时,平台是否加入消费者保障计划、是否设有专门的投诉渠道等,也是判断其服务质量的重要指标。

分析平台的运营模式是区分第三方下单平台的另一关键。平台主要依靠什么盈利?是收取商家入驻费、交易佣金,还是通过广告收入?这反映了平台与商家的关系以及平台的商业逻辑。例如,一些平台采用"自营+第三方"混合模式,消费者需要仔细辨别商品来源是平台自营还是第三方商家,因为这直接影响售后服务质量。平台对商家的筛选机制和管理力度,往往是区分优质平台与普通平台的重要标志。

观察用户评价与反馈是区分第三方下单平台的实用方法。通过查看平台整体评分、消费者对平台服务的评价,可以了解平台的实际运营状况。需要注意的是,要关注评价的数量、质量和时效性,警惕刷单行为和虚假评价。同时,平台如何处理消费者投诉、纠纷解决机制是否完善,也是评估其服务质量的重要依据。

检查支付与退换货政策能有效区分平台性质。正规平台通常提供多种支付方式,并明确资金流向,消费者可以清楚知道钱款是支付给平台还是直接给商家。退换货政策则反映了平台对消费者权益的保障程度,包括退货期限、运费承担、退款速度等。例如,一些平台实行"先行赔付"制度,即在商家无法履行责任时由平台先行赔付消费者,这种机制能有效降低购物风险。

辨别平台与商家的关系是区分第三方下单平台的深层次方法。平台是仅仅提供交易场所,还是对商家有实质性的管理和监督?平台是否对商品质量、价格、服务等方面进行规范?这些问题的答案直接影响消费者的购物体验和权益保障。一般来说,平台对商家的管理越严格,消费者的购物保障就越充分。

随着技术的发展和消费习惯的变化,第三方下单平台也在不断演变。一方面,平台类型日益多元化,从传统的B2C、C2C模式发展到社交电商、直播电商、内容电商等新形态;另一方面,平台与商家的关系也变得更加复杂,出现了平台自营、第三方商家、品牌旗舰店等多种经营主体并存的情况。这种发展趋势使得区分第三方下单平台变得更加重要,也对消费者的辨别能力提出了更高要求。

同时,第三方下单平台也面临着诸多挑战。如何平衡平台发展与消费者权益保护,如何规范商家行为,如何提高服务质量,都是平台需要解决的问题。对于消费者而言,面对日益复杂的平台生态,提升辨别能力、增强维权意识,是保护自身权益的必要手段。

在数字经济时代,第三方下单平台已成为商业活动的重要组成部分,它们极大地提高了交易效率,丰富了消费选择。然而,平台类型的多样性和复杂性也给消费者带来了新的挑战。掌握区分第三方下单平台的能力,不仅是消费者的自我保护手段,也是促进电商行业健康发展的基础。消费者应当主动学习相关知识,提高辨别能力,同时监管部门也应加强对平台的规范和引导,共同营造公平、透明、安全的消费环境。只有这样,第三方下单平台才能真正发挥其连接供需、促进流通的积极作用,为消费者和商家创造更大的价值。