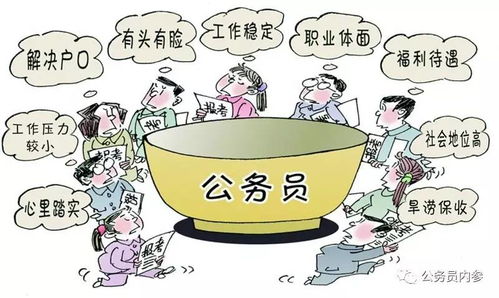

在当今社会,公务员这一职业因其稳定性、福利待遇优厚而备受青睐。然而,随着生活成本的不断攀升和个人职业发展的多元化需求,越来越多的公务员开始探索副业的可能性。尽管公务员法明确规定公务员不得从事营利性活动,但仍有不少人选择在私下里悄悄开展副业。这种现象背后,既有个体经济压力的驱动,也有职业发展瓶颈的无奈,更折射出社会对公务员职业定位的复杂认知。

公务员偷偷搞副业的现象并非孤立存在。在一些中小城市,公务员的工资水平相对较低,难以满足家庭日益增长的消费需求。特别是在房价、教育、医疗等多重压力下,许多公务员不得不寻求额外的经济来源。此外,公务员职业发展的天花板效应也让一部分人感到前途渺茫,希望通过副业拓展自己的职业空间。

然而,公务员搞副业并非易事。首先,法律层面的限制使得他们必须小心翼翼,避免被单位发现。其次,副业的选择也需谨慎,既要考虑时间精力的分配,又要确保不与本职工作产生冲突。最常见的副业类型包括网络兼职、教育培训、投资理财等,这些领域相对隐蔽,且灵活性较高。

在实际操作中,公务员搞副业往往会面临诸多挑战。比如,如何在繁忙的工作之余抽出时间进行副业活动?如何确保副业收入的安全性和稳定性?更重要的是,如何平衡副业与本职工作之间的关系,避免因副业影响正常工作表现?这些问题都需要公务员们仔细权衡。

从社会角度来看,公务员搞副业的现象也引发了不少争议。支持者认为,公务员同样有追求更好生活的权利,副业可以缓解他们的经济压力,提升生活质量。反对者则指出,公务员作为国家公职人员,应当全身心投入本职工作,搞副业不仅可能影响工作效率,还可能引发利益冲突,损害政府形象。

事实上,公务员搞副业的现象在一定程度上反映了当前社会对公务员职业定位的模糊认知。一方面,公务员被视为稳定且有保障的职业,另一方面,社会对公务员的职业期待也在不断提升。这种双重期待使得公务员在职业发展上面临更多压力,副业成为他们寻求突破的一种方式。

要解决这一问题,首先需要从制度层面进行完善。可以考虑在法律允许的范围内,适度放宽对公务员从事副业的限制,同时建立健全监管机制,确保副业活动不损害公共利益。其次,应加强对公务员的职业培训和发展规划,提升他们的职业认同感和成就感,减少因职业瓶颈而寻求副业的现象。

此外,社会也应理性看待公务员搞副业的问题。既要理解他们的经济压力和职业发展需求,也要强调公务员的职业操守和责任担当。只有在全社会形成共识,才能有效引导公务员合理选择副业,确保其本职工作和副业活动都能健康发展。

总之,公务员偷偷搞副业的现象背后,既有个体经济压力和职业发展需求的驱动,也有社会对公务员职业定位的复杂认知。要解决这一问题,需要从制度、职业发展和社会认知等多方面入手,综合施策,才能找到平衡点,促进公务员职业的健康发展。通过合理的制度设计和有效的社会引导,既保障公务员的合法权益,又维护政府的公信力和形象,最终实现个人与社会的和谐共赢。