近年来,随着互联网技术的迅猛发展,电信网络诈骗案件频发,成为社会关注的焦点。在这类案件中,除了实施诈骗的犯罪分子外,还有一种特殊的角色——“工具人”。所谓“工具人”,通常是指那些在不知情或被诱导的情况下,协助诈骗分子完成某些环节的人。他们可能是普通的网民、学生,甚至是职场人士,因其缺乏防范意识,无意中成为了诈骗链条中的一环。

“工具人”的存在,不仅助长了电信诈骗的蔓延,也给自身带来了法律风险。因此,了解“工具人”的定义、特征及其背后的运作机制,对于提高公众的防范意识和打击电信诈骗具有重要意义。

什么是“工具人”?

“工具人”一词最早出现在网络语境中,意指那些被利用来完成某些任务的人。在电信诈骗领域,这一概念有了更具体的含义。电信诈骗“工具人”,指的是那些被诈骗分子利用,协助其完成诈骗行为的人。他们可能并不直接参与诈骗的核心环节,但在诈骗过程中扮演了不可或缺的角色。

“工具人”的常见类型

-

信息提供者:这类“工具人”通常在不知情的情况下,向诈骗分子提供了他人的个人信息,如电话号码、身份证号等。这些信息往往成为诈骗分子实施精准诈骗的“敲门砖”。

-

资金流转者:这类人被诱导或胁迫,帮助诈骗分子进行资金的转账、提现等操作。他们可能认为自己在做合法的兼职,实则成为了诈骗资金的“洗钱工具”。

-

技术支持者:一些具备一定技术能力的人,被诈骗分子利用,提供网络搭建、数据维护等技术支持。他们可能并不清楚自己的技术被用于非法用途。

-

话务员:这类“工具人”通常被招聘为客服或销售,实际上却在诈骗分子的指挥下,拨打诈骗电话或发送诈骗信息。

“工具人”的形成原因

-

缺乏防范意识:许多“工具人”对电信诈骗的认识不足,容易被诈骗分子的花言巧语所迷惑。

-

经济利益的诱惑:诈骗分子往往以高薪、轻松赚钱等诱饵,吸引那些急于求成的人上钩。

-

法律知识的匮乏:部分“工具人”不了解自己的行为可能触犯法律,心存侥幸。

-

社会经验的不足:尤其是年轻人和学生群体,社会经验不足,容易成为诈骗分子的目标。

“工具人”的法律风险

尽管“工具人”可能并非主观故意参与诈骗,但其行为在客观上助长了诈骗的实施,法律上仍可能面临相应的责任。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,协助他人实施诈骗,情节严重的,可构成诈骗罪的共犯。

如何避免成为“工具人”?

-

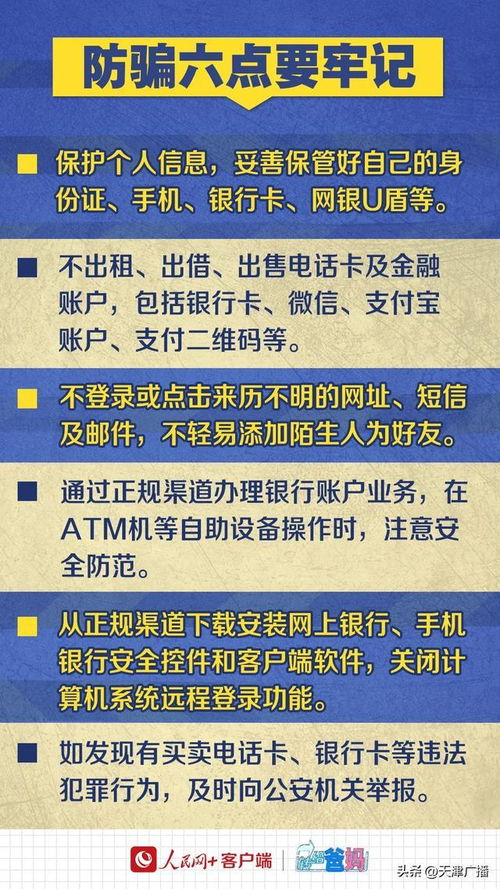

提高防范意识:加强对电信诈骗知识的学习,不轻信陌生人的话。

-

谨慎对待兼职信息:对于高薪、轻松赚钱的兼职信息,要保持警惕,多方核实。

-

保护个人信息:不随意泄露自己的个人信息,更不要随意提供他人的信息。

-

了解法律知识:增强法律意识,明确哪些行为可能触犯法律。

-

及时报警:一旦发现自己可能被利用,应立即停止相关行为,并向公安机关报案。

社会各界的应对措施

-

公安机关的打击力度:公安机关应加大对电信诈骗的打击力度,特别是对“工具人”的识别和追责。

-

学校的宣传教育:学校应加强对学生的防诈骗教育,提高他们的防范意识。

-

企业的责任担当:企业在招聘过程中,应严格审查,避免成为诈骗分子的“帮凶”。

-

媒体的宣传引导:媒体应加大对电信诈骗案例的报道,提高公众的警觉性。

结语

电信诈骗“工具人”的存在,不仅给受害者带来了巨大的经济损失,也给社会带来了不稳定因素。只有通过全社会的共同努力,提高公众的防范意识,加强法律的制裁力度,才能有效遏制电信诈骗的蔓延。每个人都应时刻保持警惕,避免成为诈骗分子利用的“工具人”。