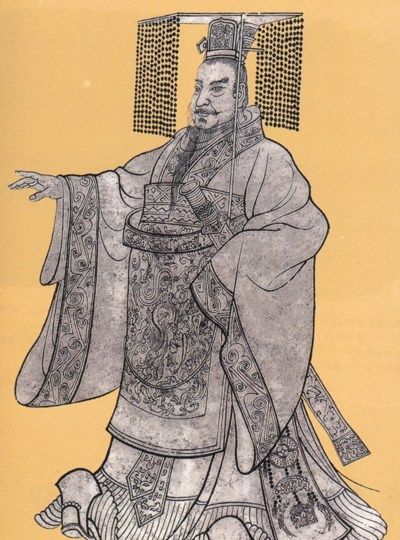

在中国历史上,秦始皇嬴政无疑是一个极具争议而又极具影响力的帝王。他统一六国,建立了中国历史上第一个多民族、中央集权的封建国家——秦朝。然而,这位雄才大略的皇帝,在其晚年却不得不面临一个尴尬的局面:被逼搞副业。这听起来似乎有些荒谬,但却是历史事实的一种幽默诠释。

秦始皇在位期间,推行了一系列改革措施,如统一度量衡、书同文、车同轨等,极大地促进了社会经济的发展。然而,这些改革也带来了巨大的财政压力。为了维持庞大的国家机器运转,秦始皇不得不寻找新的财源。于是,这位一国之君竟然被逼走上了“搞副业”的道路。

所谓的“副业”,并非我们现代意义上的兼职工作,而是指秦始皇在治国理政之外,进行的其他经济活动。这些活动主要包括开矿、铸钱、经营盐铁等。秦始皇之所以选择这些领域,是因为这些行业在当时具有极高的利润,能够迅速填补国库的空虚。

开矿是秦始皇“副业”中的重要一环。秦朝时期,矿产资源丰富,尤其是铜、铁等金属矿产,对于国家的军事和经济都有着至关重要的作用。秦始皇下令在全国范围内大规模开采矿产,不仅用于铸造兵器,还用于铸钱。通过控制矿产的开采和流通,秦始皇不仅获得了巨大的经济利益,还进一步加强了对国家的控制。

铸钱则是秦始皇另一项重要的“副业”。秦朝统一后,秦始皇推行了统一的货币制度,铸造了“半两钱”。这种货币不仅在秦朝境内流通,还逐渐影响到周边国家和地区。通过铸钱,秦始皇不仅稳定了国内经济,还通过货币的流通,增强了秦朝的国际影响力。

经营盐铁则是秦始皇“副业”中的另一大亮点。盐和铁在古代社会中是不可或缺的生活和生产资料,控制了这两样物资,就等于掌握了经济的命脉。秦始皇通过设立盐铁官,垄断了盐铁的生产和销售,从中获取了巨额利润。

然而,秦始皇的这些“副业”并非一帆风顺。首先,开矿和铸钱需要大量的劳动力,而这些劳动力大多来自于农民。农民被征召去开矿、铸钱,导致农业生产受到严重影响,社会矛盾逐渐加剧。其次,盐铁专卖制度虽然为秦朝带来了丰厚的财政收入,但也引发了民间的不满和反抗。许多商人和百姓因为无法从事盐铁生意,生活陷入困境,对秦朝的统治产生了强烈的不满。

更为严重的是,秦始皇在推行这些“副业”时,采取了一系列高压政策,导致社会矛盾进一步激化。为了维护自己的统治,秦始皇不得不加大了对民众的压迫和剥削,这使得秦朝的统治基础逐渐动摇。

尽管秦始皇的“副业”在一定程度上缓解了秦朝的财政危机,但也为秦朝的灭亡埋下了隐患。秦始皇去世后,秦朝迅速陷入内乱,最终被汉朝取代。可以说,秦始皇的“副业”虽然在一定程度上挽救了秦朝的经济,但也加速了秦朝的灭亡。

回顾秦始皇的“副业”之路,我们不禁感叹,即使是雄才大略的帝王,也难以逃脱历史的局限。秦始皇的“副业”不仅反映了当时社会的经济状况,也揭示了封建统治者为了维护自身利益,不惜牺牲民众福祉的残酷现实。

秦始皇被逼搞副业的故事,给我们留下了深刻的启示。首先,国家的经济发展不能仅仅依靠短期的高压政策,而应该注重长远的社会和谐与民生改善。其次,统治者在推行政策时,必须充分考虑民众的利益,避免因短视行为而引发社会矛盾。

历史的车轮滚滚向前,秦始皇的“副业”早已成为尘封的记忆。然而,这段历史却提醒我们,任何时代的发展,都离不开对民生的关注和对社会和谐的追求。只有真正站在民众的立场上,才能实现国家的长治久安。

在现代社会,我们依然可以从秦始皇的“副业”中汲取教训。无论是国家政策的制定,还是企业的发展,都应该以民生为重,注重社会的和谐与稳定。只有这样,才能实现真正的可持续发展,避免重蹈秦始皇的覆辙。

总之,秦始皇被逼搞副业的故事,既是一段历史的缩影,也是一面镜子,映照出我们在发展过程中应当警惕的问题。只有不断反思历史,汲取教训,才能在未来的道路上走得更稳、更远。