在网络世界中,有一种现象屡见不鲜,那就是“赚钱完拉黑”。这种行为不仅损害了受害者的经济利益,更在无形中破坏了社会的信任基础。所谓的“赚钱完拉黑”,指的是某些不法分子利用各种手段骗取他人钱财后,迅速消失,切断与受害者的所有联系。这种行为看似简单,实则背后隐藏着复杂的心理动机和社会问题。

要深入探讨这一现象,首先需要了解其背后的动机。贪婪和侥幸心理是驱动这种行为的主要因素。不法分子往往抱着“一夜暴富”的心态,利用他人的信任和贪婪,设下各种陷阱。一旦得手,他们便迅速撤离,以为这样就能逃脱法律的制裁。然而,这种行为不仅是对他人财产的侵犯,更是对社会道德的践踏。

在现代社会,网络技术的迅猛发展为人们提供了便捷的交流平台,但也为不法分子提供了可乘之机。网络匿名性使得他们在实施诈骗时更加隐蔽,难以追踪。再加上部分受害者防范意识薄弱,轻易相信陌生人的承诺,最终陷入骗局。这种情况下,“赚钱完拉黑”不仅是个别现象,更成为一种普遍的社会问题。

为了更好地理解这一现象,我们可以从以下几个角度进行剖析。首先,心理层面。不法分子往往具有强烈的贪婪心理,他们追求的是短期内的巨额利益,而不顾及他人的感受和损失。其次,技术层面。现代网络技术的复杂性使得诈骗手段层出不穷,难以防范。最后,社会层面。社会信任体系的缺失和法律法规的不完善,也为这种行为提供了滋生的土壤。

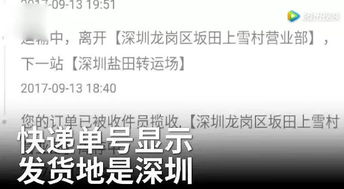

在具体案例中,我们可以看到“赚钱完拉黑”的多种表现形式。比如,某些所谓的“投资顾问”通过虚假宣传,吸引投资者注资,一旦资金到手,便迅速消失。再比如,一些网络购物平台上的商家,以低价诱惑消费者下单,收到款项后却不发货,最终拉黑买家。这些案例无不揭示了一个残酷的现实:在利益的驱使下,人性的阴暗面被无限放大。

面对这一现象,我们该如何应对?首先,提高防范意识是关键。无论是投资理财还是网络购物,都要保持警惕,不轻信陌生人的承诺。其次,加强法律法规建设。相关部门应加大对网络诈骗的打击力度,完善相关法律法规,为受害者提供有效的法律救济途径。最后,构建社会信任体系。通过教育和宣传,提高全社会的道德水平,营造一个诚信为本的社会环境。

在具体操作中,我们可以借鉴一些成功经验。比如,某些国家和地区通过建立网络诚信档案,记录个人的网络行为,一旦发现诈骗行为,立即列入黑名单,限制其网络活动。这种做法不仅有效遏制了诈骗行为,还提升了社会的整体诚信水平。

此外,技术手段的应用也不容忽视。通过大数据分析和人工智能技术,可以及时发现和预警潜在的诈骗行为,为受害者提供及时的帮助。比如,某些网络安全公司开发的反诈骗软件,能够实时监测用户的网络行为,一旦发现异常,立即发出警报。

然而,技术的进步并不能完全解决这一问题。人心的贪婪和侥幸心理才是问题的根源。因此,教育和引导显得尤为重要。通过家庭教育、学校教育和社会教育,培养人们的诚信意识和法律意识,从根本上杜绝“赚钱完拉黑”的现象。

在这个过程中,媒体的宣传作用不可小觑。通过新闻报道、专题节目等形式,揭露诈骗手段,提高公众的防范意识。同时,还可以通过公益广告、社区讲座等方式,普及法律知识,增强人们的法律意识。

总之,“赚钱完拉黑”这一现象不仅是个别不法分子的行为,更是社会问题的缩影。要彻底解决这一问题,需要全社会的共同努力。通过提高防范意识、加强法律法规建设、构建社会信任体系等多方面的措施,才能从根本上杜绝这一现象,还社会一个诚信、和谐的环境。

在这个过程中,每个人的参与都至关重要。无论是受害者、旁观者还是执法者,都应积极行动起来,共同抵制这一不法行为。只有这样,才能让“赚钱完拉黑”成为历史,让诚信和正义成为社会的主流。