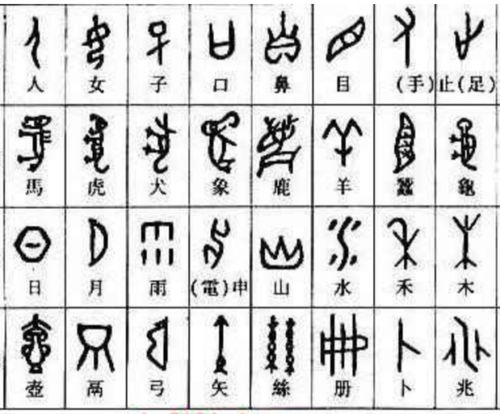

汉字作为中华文化的瑰宝,经历了数千年的演变和发展。从甲骨文到金文,再到大篆、小篆,每一个阶段都承载着丰富的历史和文化信息。小篆,作为秦朝统一文字的重要标志,以其规范、美观的特点,在中国文字史上占据了重要地位。然而,随着时代的推移,小篆也逐渐被新的字体所取代。那么,小篆之后是什么字体呢?这个问题不仅关乎文字的演变,更涉及文化传承和历史变迁。

要回答这个问题,我们首先需要了解小篆的特点及其在历史上的地位。小篆是由大篆演变而来,其字形更加规范、笔画更加简洁。秦始皇统一六国后,为了加强中央集权,推行“书同文”政策,小篆成为全国通用的标准字体。小篆的推广,不仅促进了文字的统一,也为后世的文字发展奠定了基础。

然而,小篆虽然在规范性和美观性上有着显著优势,但其书写速度较慢,难以适应日益增长的书写需求。随着社会的发展和文化的繁荣,人们迫切需要一种更加便捷、高效的书写方式。于是,隶书应运而生。

隶书是小篆之后的主要字体,它的出现标志着汉字从古文字向今文字的转变。隶书在字形上进行了较大幅度的简化,笔画更加流畅,书写速度大大提高。隶书的诞生,不仅是文字发展的必然结果,也是社会进步的重要体现。

隶书的出现,并非一蹴而就,而是经历了一个漫长的演变过程。最初,隶书只是作为小篆的辅助字体,用于日常书写和公文传递。随着时间的推移,隶书逐渐取代了小篆,成为主要的书写字体。东汉时期,隶书达到了鼎盛,形成了独特的艺术风格,成为后世书法艺术的重要源头。

隶书之后,汉字的演变并未停止。魏晋南北朝时期,楷书开始兴起。楷书在隶书的基础上,进一步简化了笔画,字形更加方正,书写更加规范。楷书的推广,使得汉字的书写更加便捷,也为后世的行书、草书等字体的发展奠定了基础。

行书和草书,作为楷书的变体,分别以其流畅和奔放的特点,丰富了汉字的书写形式。行书介于楷书和草书之间,既保留了楷书的规范性,又具备了草书的灵活性,成为日常书写的主要字体。而草书则以其独特的艺术魅力,成为书法艺术的重要组成部分。

回顾汉字的演变历程,我们可以清晰地看到,小篆之后的字体经历了隶书、楷书、行书和草书等多个阶段。每一个阶段的出现,都是社会发展和文化需求的结果。隶书的出现,解决了小篆书写不便的问题;楷书的兴起,进一步规范了汉字的书写;而行书和草书的发展,则丰富了汉字的艺术表现力。

汉字的演变,不仅仅是字形的变化,更是文化传承和历史变迁的体现。每一个字体的出现,都承载着特定历史时期的社会需求和审美取向。小篆之后的字体演变,既是汉字发展的必然趋势,也是中华文化不断进步的重要标志。

在现代社会,随着科技的发展,汉字的书写形式也在不断变化。电脑、手机的普及,使得汉字的输入方式发生了巨大变革。然而,无论书写方式如何变化,汉字所承载的文化内涵和历史价值始终不变。了解汉字的演变历程,不仅有助于我们更好地掌握和使用汉字,更能让我们深刻体会到中华文化的博大精深。

总之,小篆之后的字体演变,是一个复杂而漫长的过程。从隶书到楷书,再到行书和草书,每一个阶段都凝聚着先人的智慧和创造力。通过对这一演变过程的了解,我们不仅可以更好地认识汉字的发展脉络,更能深刻感受到中华文化的深厚底蕴。汉字的演变,不仅是文字的发展,更是文化的传承,值得我们每一个中华儿女去珍视和传承。