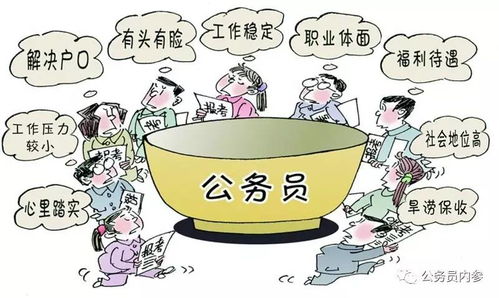

在当今社会,公务员作为国家机关的重要组成部分,其行为规范和职业操守备受关注。兼职问题,作为公务员职业道德和法律法规的交汇点,一直是公众和学术界讨论的热点。那么,如何准确认定公务员的兼职行为?这不仅关系到公务员队伍的廉洁自律,也直接影响到政府公信力和行政效能的提升。

首先,我们需要明确公务员兼职的定义。所谓公务员兼职,通常指的是公务员在履行本职工作之外,从事其他有报酬或无报酬的工作或活动。根据《中华人民共和国公务员法》的相关规定,公务员应当全心全意履行职责,原则上不得兼职。然而,实际情况中,兼职行为的界定并非一目了然,往往需要综合考虑多方面因素。

从法律法规层面来看,公务员兼职的认定主要依据《公务员法》、《行政机关公务员处分条例》等法律法规。这些法律法规明确规定了公务员不得兼职的情形,如不得在企业或其他营利性组织中兼任职务,不得从事与本职工作有利害冲突的兼职活动等。此外,各地根据实际情况出台的相关实施细则,也为兼职行为的认定提供了具体依据。

从实际操作层面来看,认定公务员兼职需要关注以下几个方面:一是兼职的性质和内容。是否属于营利性活动,是否与本职工作存在利益冲突,是判断兼职行为合法性的重要标准。二是兼职的时间和地点。公务员在法定工作时间内从事兼职活动,显然违反了工作纪律;而在业余时间从事的兼职活动,则需要进一步分析其是否影响了本职工作的履行。三是兼职的报酬和收益。获取报酬是兼职行为的重要特征之一,但并非所有获取报酬的活动都属于兼职,还需结合其他因素综合判断。

在具体认定过程中,相关部门通常会采取多种手段进行调查核实。比如,通过查阅公务员的个人申报材料、调取银行账户信息、走访相关单位等方式,全面掌握公务员的兼职情况。同时,还会结合群众举报、媒体曝光等途径获取线索,确保兼职行为的及时发现和处理。

值得注意的是,并非所有兼职行为都属违规。在某些特定情况下,公务员的兼职活动是被允许甚至鼓励的。例如,参与学术研究、社会公益等活动,不仅有助于提升个人素质,还能为社会进步贡献力量。但即便如此,这些活动也需经过严格审批,确保不与本职工作发生冲突,不影响公正执行公务。

此外,公务员兼职的认定还需考虑其社会影响。公务员作为公共权力的行使者,其行为具有示范效应。一旦涉及违规兼职,不仅损害个人形象,更会削弱公众对政府的信任。因此,在认定兼职行为时,必须坚持高标准、严要求,确保公务员队伍的纯洁性和公信力。

在实际操作中,各级纪检监察机关和公务员管理部门应加强协作,形成合力。通过建立健全兼职申报、审批、监督机制,实现对公务员兼职行为的全过程管理。同时,加大对违规兼职行为的查处力度,形成有效震慑,确保公务员队伍风清气正。

总之,公务员兼职的认定是一项复杂而细致的工作,需要综合考虑法律法规、实际情况和社会影响等多方面因素。只有坚持依法依规、实事求是的原则,才能确保认定结果的公正性和准确性,进而维护公务员队伍的整体形象和政府公信力。通过不断完善相关制度和机制,我们有望构建起更加规范、透明、高效的公务员管理体系,为实现国家治理体系和治理能力现代化提供有力保障。